|

مكتبة الاثنينية |

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

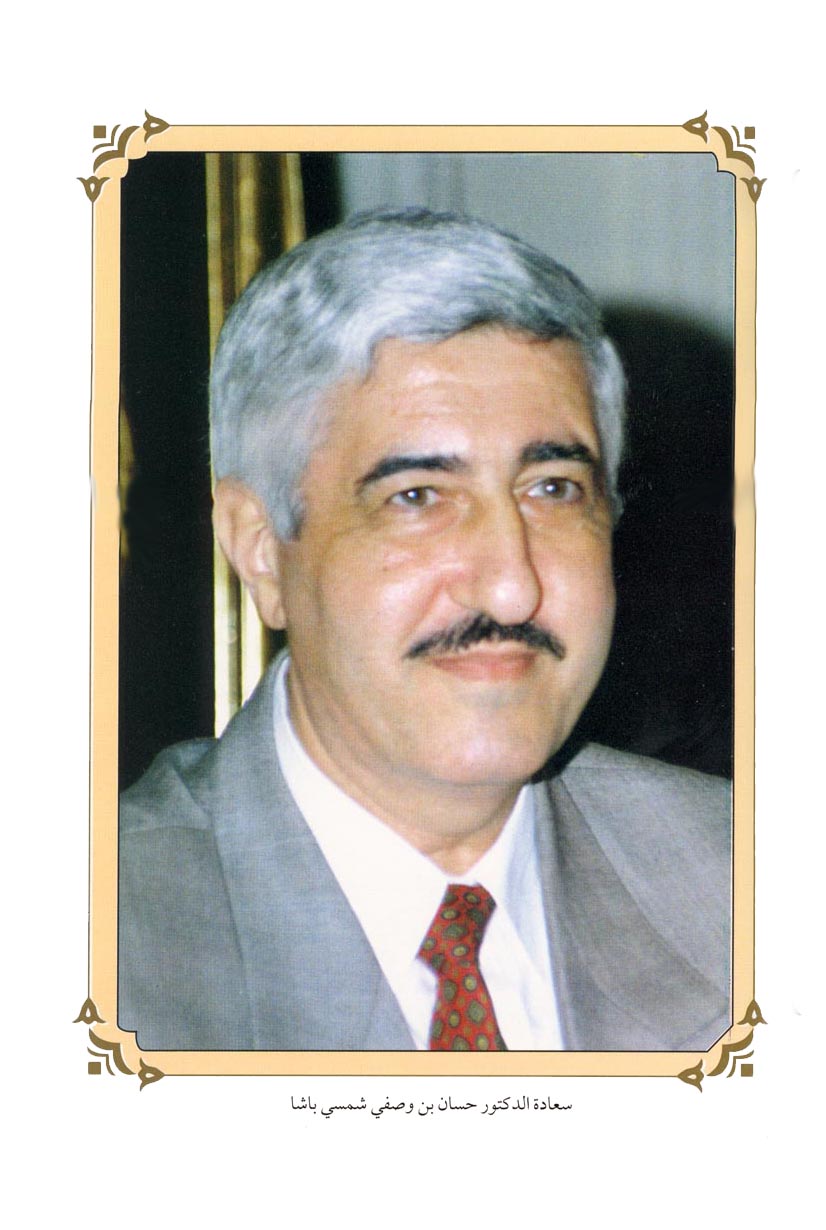

من ألبوم الصور

من أمسيات هذا الموسم

الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح

أحد علماء الأسلوب الإحصائي اللغوي ، وأحد أعلام الدراسات اللسانية، وأحد أعمدة الترجمة في المنطقة العربية، وأحد الأكاديميين، الذين زاوجوا بين الشعر، والبحث، واللغة، له أكثر من 30 مؤلفا في اللسانيات والترجمة، والنقد الأدبي، واللغة، قادم خصيصا من الكويت الشقيق.

شارع عبد المقصود خوجة

شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250

00966-12-6982222 - تحويلة 250