|

قراءة أدبية

|

| من مكتبة جدي: كتاب (وحي الصحراء)

(1)

|

| بقلم: مرام عبد الرحمن مكاوي

(2)

-جدة- |

| في تلك الليالي الطويلة التي اعتدنا قضاءها في بيت جدتي -رحمها الله- في مكة المكرمة، في العشر الأواخر من رمضان كل عام، في أيام الطفولة والمراهقة، لم يكن هناك الكثير مما يمكن التسلي به، في بيت فارقه أهله، وصار مهجوراً، إلاّ من نزولنا فيه -نحن المقيمين في جدة- شهراً أو أقل كل عام، وأحياناً فترات قصيرة خلال الصيف، ولذلك أعتقد أننا كنا نتعامل -نحن الأطفال- مع المنزل، وكأنه مغارة (علي بابا)، فننقب هنا وهناك، فنعثر مرة على صورة عتيقة لقريب نعرفه الآن رجلاً كبيراً، أو صورة لأشخاص لا نعرفهم؛ لأنهم فارقوا الحياة فنسأل عنهم، أو بقايا لعبة قديمة، أو جزء من عقد أو حلية، ومرات أخرى قد نجد كتاباً أو دفتراً، أو حتى أقلام رصاص! |

| وكانت هناك مكتبة متوسطة الحجم عند مدخل الشقة، تحوي كتباً عتيقة معجونة فوق بعضها، مختلطة بأوراق وفواتير، وأوراق ثبوتية، وما شابه ذلك. معظم هذه الكتب كانت تعود إلى جدي، أو (سيدي) كما نقول في حجازيتنا الدارجة عن جدنا لأمنا، السيد بكر محمد سعيد حمدي -رحمه الله- لم أعرفه أبداً، فقد مات قبل ولادتي بوقت قليل، ما أعرفه عنه، مقتطفات من كلام والدتي، وصورة واحدة له، وهي صورة شخصية، خاصة بالأوراق الثبوتية، وأعتقد أن سبب ذلك أنه كان له موقف من التصوير على ما يبدو. |

| كنت أتطلع إلى مكتبة هذا الرجل، الذي عرفت من والدتي، أنه هاشمي من آل البيت عليهم السلام، وكان داعية وعالماً شافعياً، ابتعث في زمن حكم الأشراف لمنطقة الحجاز، للتدريس في جزيرة جاوه. ثم أصبح قاضياً في عهد الملكين عبد العزيز وسعود. ثم عضواً بمجلس الشورى حتى وفاته، في عهد الملك فيصل آل سعود، -رحمهم الله جميعاً- كنت أمام مكتبة لشخص غير عادي، وشدني الفضول لكي أنقب في تلك الكتب، ووقعت في يدي عدة كتب نفيسة، فمن تفسير ابن كثير، وشرح القسطلاني، وصبح الأعشى، مروراً بمعجم البلدان ومقدمة ابن خلدون إلى دائرة معارف وجدي، وصولاً إلى ملوك العرب، وخرائط قديمة. |

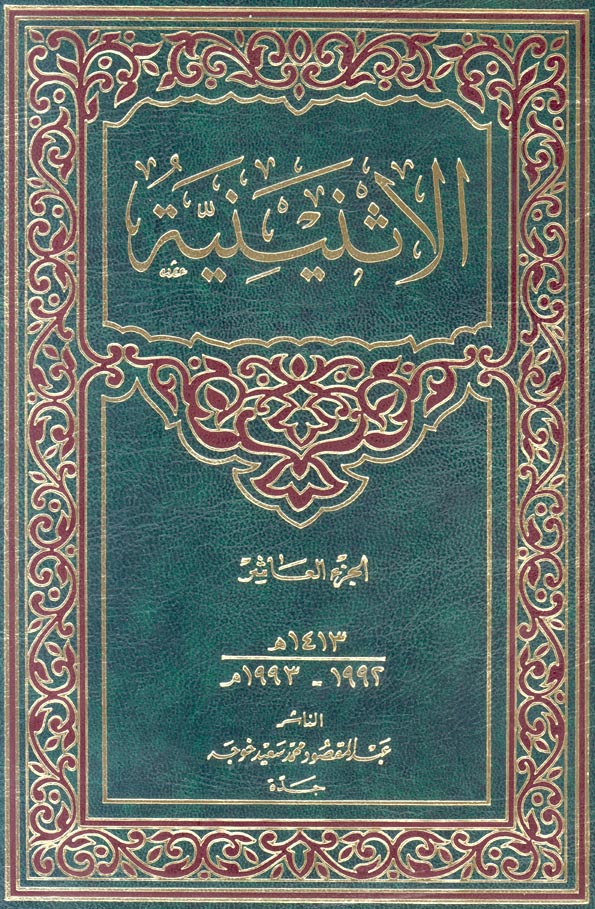

| أثارتني تلك الكتب لأنها كانت، من أقدم وأندر الكتب التي رأيتها في حياتي. أحدها، كتاب (وحي الصحراء)، للأديبين محمد سعيد عبد المقصود خوجه، وعبد الله عمر بلخير. الكتاب طبع سنة 1355هـ الموافق 1936م، بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. ويتحدث الكتاب عن الأدب في منطقة الحجاز، ويعرِّف بأدباء هذه المنطقة في مدنها المختلفة: مكة، والمدينة، وجدة. |

| قد لا يبدو هذا الكتاب غريباً على دارسي العربية أو الأدب في جامعاتنا، لكنه كذلك بالنسبة إلى سواهم من جيل الشباب، ولذلك آثرت أن أعرّفهم به، ليعرفوا من أين ابتدأنا وأين وصلنا، وليكون مشجعاً لهم ليعرفوا أكثر عن بلدهم وأعلامه. |

| يقع الكتاب في 416 صفحة، ويبتدئ بإهداء المؤلفين، والذي يوضح بشكل كبير النفس القومي العربي الذي تمتعا به. إذ يقولان: ((إلى قادة البلاد العربية والناهضين بها. إلى جنود الوحدة العربية ودعاتها. إلى كل من يقدس العرب ويسعى لخيرهم. نقدم هذا الكتاب)). |

| ويتصدر الكتاب صورة للملك عبد العزيز آل سعود، والأميرين (سعود)، و (فيصل) ويوضح المؤلفان هدف الكتاب ومغزاه، فيقولان: ((تجمعنا مواسم الحج في كل عام بلفيف مثقف من شباب العرب، فنجدهم يجهلون عن أدب القطر الشيء الكثير، مما يأسف له كل غيور مخلص ويحفظ عنا صورة غير صحيحة، تشوه السمعة وتجلب الاشمئزاز وعدم الرضى -لذلك اعتزمنا جمع ما نتحصل عليه من آثار أدبائنا المعاصرين، لتأليفه كتاباً مستقلاً يكون صفحة صادقة من الأدب العصري في الحجاز)). ويبدو أن الصورة النمطية عن سكان الجزيرة العربية، والتي لا تزال آثارها قائمة إلى اليوم، كانت تؤرقهما فعلاً إلى الدرجة التي حثتهما على إخراج هذا الكتاب، المعرّف بالأدب الحجازي، إلى النور. |

| ويلي هذا التوضيح، صورة للمؤلفين، وقد تكون كثرة الصور من أهم ما يميز الكتاب، إذ تتصدر الحديث عن أي أديب وشاعر صورة له على ورق مصقول، مما يشبع فضول القارئ، ويجعله يرى بعداً إنسانياً أكثر للأديب. والحقيقة أنه بالرغم من قدم الكتاب، إلاّ أن طباعته فاخرة، وحروفه واضحة، وصفحاته شبه المصقولة بحالة جيدة جداً. |

| ونصل إلى مقدمة الكتاب التي وضعها الكاتب المصري الكبير الدكتور محمد حسين هيكل، والتي أثنى فيها على الحجاز، بلداً، وحضارة، وشعباً وتاريخاً. وأبدى ملاحظات جيدة نحو الأدب الحجازي، وتوقع للأدباء الشبّان الكثير وكان من أهم ما جاء في مقدمته قوله: ((وأول ما يلفت نظر المطلع على هذه المجموعة، حداثة الكتّاب والشعراء الذين اختيرت لهم، فكثيرون منهم لم يبلغوا الثلاثين ولم يتجاوز الأربعين منهم أحد، فأنت ترى شعراً منثوراً، وترى أوزاناً في الشعر من أوزان المدرسة الحديثة، وترى تفكير هؤلاء الأدباء مصوراً في قوالب تكاد تردها إلى مصادرها في تفكير العصر وآدابه، ثم إنك ترى أساليب يحتذي فيها أصحابها بعض الكتّاب المعروفين اليوم في مصر وغير مصر، ولا عجب في هذا فناشئة الحجاز شديدة الولع بالاطلاع على جميع الآثار الأدبية التي تظهر في البلاد العربية في العصر الأخير)). |

| وبعد كلمات هيكل الجميلة، نصل إلى تحية ((وحي الصحراء))، للشاعر الكبير الرائع: (علي أحمد باكثير)، والتي منها: |

| أهلاً بأنفاس الحجاز |

| ومرحباً بصدى الحرم! |

| هبت على الأقطار مُحيية |

| ودوى في الأمم |

| ذهبا يعيدان الرجاء |

| إلى النفوس اليائسة |

| أن العروبة سوف تبعث |

| في رباها الدارسة |

| وبنو العروبة سوف يبنون |

| الحضارة من جديد |

| في مصر، في أم القرى |

| في الشام، في مغنى الرشيد |

| في تونس الخضراء، في |

| الأحقاف، في اليمن السعيد |

| حلم مُطل من كوى الأيام |

| يبسم من بعيد! |

| نرنو إليه وفي جوانحنا |

| الصبابة تلتهب! |

| نفتر من ثقة به |

| حيناً وحيناً ننتحب! |

| نجمٌ يعلمنا الفداء |

| بما يشع من الضياء |

| يهدي إلى حق الحياة |

| ولا حياة بلا فداء! |

|

| * * * |

| وإذا اعتبرنا أن أهم ما في الكتاب هو تعريفه بأدباء الحجاز، وتعريفنا بأجود إنتاجهم الأدبي، في حدود العشر أو العشرين صفحة لكل أديب. لتكون محصلة الأدباء الذين عرّف بهم اثنين وعشرين أديباً حجازياً، فإن النبذة اليسيرة التي كانت بها البداية الفعلية للكتاب، عن تاريخ الأدب الحجازي، والتي وقعت في ثلاثين صفحة، لا تقل عن ذلك أهمية. لأنها أوضحت بجلاء الأسباب التاريخية والسياسية التي أدت إلى أن يتبوأ الأدب الحجازي، الذي كان ذات يوم (قبلة) الأدباء والشعراء العرب (في العصر الجاهلي) و (عصر صدر الإسلام)، وكيف وصل فأصبح خلال بعض فترات التاريخ أثراً بعد عين. |

| ما لفت نظري في أدب هؤلاء الأدباء.. من الشعر أو النثر، هو أولاً جودة الصياغة اللفظية، مترافقاً مع سهولة العبارة ورشاقتها، وكذلك الأثر الواضح لسعة اطلاعهم على ما يدور في العالم من أحداث سياسية، وأيضاً على الأدب العالمي، مثال ذلك الأساطير اليونانية التي استوحى أحدهم منها قصيدته. أضف إلى هذا رؤيتهم الواضحة، والتقدمية، لبعض مشكلات الأمة والوطن في ذلك العصر. وإنه لمن المثير للرثاء حقاً أن نكتشف أن المشكلات التي نتناولها اليوم في صحفنا وإعلامنا، وكذلك القضايا المثيرة للجدل، كقضايا المرأة، والتعليم، والمناهج، والموقف من الهوية الإسلامية والعربية، وعلاقتهما بالوطنية، والأمل بالوحدة العربية، هي أمور تحدث فيها أولئك الأدباء قبل حوالى سبعين سنة! |

| ونظراً إلى أن هؤلاء الأدباء ولدوا وترعرعوا وأبدعوا قبل أن يصبح الحجاز جزءاً من المملكة العربية السعودية، فهم يتغنون بهذا الجزء من الوطن في أشعارهم، ويخاطبون (الشبيبة الحجازية) أو (الشبيبة العربية). لكنهم لا يتحدثون عن وطنهم بشكل عنصري تعصبي، وإنما يتحدثون عنه، كجزء من الوطن العربي الكبير الذي يحلمون به، ولا ينظرون للناس من غير العرب، ممن هاجروا وجاوروهم وعايشوهم في الحجاز، نظرة عنصرية، بل يرحبون بهم مواطنين صالحين، ويثنون على قرار الملك السعودي الجديد (عبد العزيز آل سعود) الذي أصدر قانوناً يقضي بأن كل من عاش في الحجاز ثلاث سنوات، يصبح حجازياً. |

| والآن سأترككم مع مختارات من بعض ما سطره كل أديب مع نبذة عنه: |

|

- أحمد إبراهيم الغزاوي: ولد في مكة المكرمة عام 1318هـ، وتلقى تعليمه في المدارس الأهلية (الصولتية الخيرية -الفلاح)، وهذه أبيات من قصيدته (هذا هو الشرق) التي يرد فيها على الشاعر الإنجليزي (كبلنغ) الذي قال (الغرب غرب والشرق شرق ولن يجتمعا): |

| لا الشرق شرق إذا ما ثارت الهمم |

| كلاًّ ولا الغرب غرب يوم يصطدم |

| لكنها (سنن التكوين) ثابتة |

| على العصور فلم تحفظ لها ذمم |

| أجل تقهقر هذا الشرق فانغمزت |

| قناته بعد أن صالت بها الأمم |

| يا شرق أين عهود فيك زاهرة |

| (الصين) جاد بها و (الهند) والهرم |

| أين المفاخر في مغناك شيدها |

| أبناؤك (العرب الأمجاد) والعجم! |

| يا (شرق) حسبك ما لاقيت من عنت |

| أفق فإنك بعد اليوم مقتحم |

| وقل (لكبلنغ) أما جاء معتذراً |

| هذا هو الشرق لا ما قلت أو زعموا |

|

|

- أحمد سباعي: ولد في مكة عام 1323هـ وتلقى علومه في المدرسة الراقية، كما درس في مدرسة (الأقباط العليا) بالإسكندرية، ومكث فيها عامين. يقول في مقالة رائعة، يثبت فيها أنه كان سابقاً لعصره. بعنوان (حاجتنا إلى تعليم البنات.. شيء يقره المنطق!): ((إن الصعود بمستوى أمتنا إلى مصافّ معاصريها من أرقى الأمم شيء لا يتأتى عفواً، ولا يقوم إلاّ على أكتاف رجال صالحين للحياة، وهؤلاء بدورهم لا ينبتون مع حشائش الشواطئ، ولا يتحدرون مع قطر الندى، إنما هم يبذرون، وتباشر الأيدي -أيدي الأمهات- طرق نموهم على قواعد علمية وأساليب حكيمة تضمن ثمرات طيبة ونتائج صالحة مفيدة. |

| (..) إذن فما بالنا نغضي عن إعداد الأمهات، وتعليمهن، على الأقل ما يلائم وظائفهن كمربيات، وأمهات وربات أسر؟ (..) ويشدد النكير قوم يخافون من وراء تعليم البنت رفع صوتها كما لو كانوا يجهلون أخواتها في صدر الإسلام، أولئك اللاتي كن يخضن الصفوف ويتخللن الرجال في حومات الوغي فيستثرن حماسهم، وبنات أبيهم أولئك اللاتي كن تضرب إليهن أكباد الإبل للاغتراف من مناهل علمهن ومنابع فضلهن!)). |

|

- أحمد العربي: ولد في المدينة، ودرس الابتدائية في المدارس الأميرية، ثم في الأزهر حيث نال الثانوية، ثم نال الشهادة العالية من دار العلوم العليا في مصر. وهو صاحب قصيدة العيد الجميلة والحزينة، والتي درستها ضمن مقرر المحفوظات في الصف السادس الابتدائي يقول فيها: |

| أيها العيد كم تثير شجوني |

| وتوري من وجدي المكنون |

| أيها العيد رب طفل يعاني |

| فيك من بؤسه عذاب الهون |

| هاجه تربه بملبسه الزاهي |

| وكم فيه للصبا من فتون |

| فرنا نحوه بطرف كليل |

| ليس يقوى على احتمال الشجون |

|

|

- أمين بن عقيل: ولد في مكة المكرمة عام 1329هـ، ودرس في مدرسة الفلاح بمكة، ثم في مدرسة الفلاح بحضرموت، ثم أتم دراسته العليا في مدرسة الفلاح بمكة. يناقش في مقالة مهمة الدعوات الوطنية والقومية والإسلامية، وأيها أولى بالاهتمام. ومن ضمن ما جاء في مقاله قوله ((أما توحيد الثقافة والتعليم بين الأقطار العربية الشقيقة، والسعي وراء المصالح الاقتصادية المشتركة، وتبادل المنتجات، ورفع الحواجز الجمركية، والاستعانة بالخبراء والفنيين لهذه البلدان المتجاورة، وعدم التفريق في الحقوق الوطنية بين كل أفراد العرب في أي بلد من بلدانهم، وبالتالي السعي في إيجاد حلف عربي بين الحكومات العربية المستقلة، سليم من شوائب الاستعمار، يكون في حالة الحرب جبهة قوية ضد العدو المكتسح، كالاتحاد الجرماني مثلاً فذلك واجب تقضي به مصالح القومية المتحدة. |

|

- أحمد قنديل: ولد في جدة أواخر عام 1329هـ، ودرس في مدرسة الفلاح بجدة. ويناقش في قصيدة جميلة قضية الاقتباس من الغرب، فيحث قومه في قصيدته التي بعنوان (إلى الشعب!) على أخذ النافع وترك ما يخالف العقيدة: |

| خذوا من الغرب ما رف الجديد به |

| روحاً جديداً تسامى اليوم محترما |

| خذوا العلوم على الطراز الحديث خذوا |

| منه الفنون خذوا الأفكار والنظما |

| خذوا الصناعات والأعلاق منه، دعوا |

| ما لم يكن وجلال العرب ملتئما |

| ولتنفروا عن سموم منه -افتكها |

| ما خالف الدين- ما قد خالف الشمما |

| ما ضر أستاذه بالأمس إن أمرت |

| أزمانه، فأتاه اليوم، واحتكما |

|

|

- حسين خزندار: ولد في مكة أواخر عام 1336هـ ودرس في المدرسة الخيرية بمكة، ثم في المدرسة الهاشمية بجدة، ثم في الفلاح بجدة، بعدها عاد إلى مدرسة الفلاح بمكة وتخرج فيها عام 1353هـ. ينظم قصيدة حرة، أو خاطرة عنوانها (ذراع الجبار!) يشيد فيها ببطولة جندي فرنسي قتل في الحرب العالمية (الأولى على ما يبدو) وهو يحاول أن يوصل رسالة نجدة إلى فريقه، ومات وذراعاه مرفوعتان تحملان الرسالة، فوصلت وأنقذت فرقته. إذ يقول في المقطع الثالث: |

|

((تعالي يا فتاتي ولننشد نشيد السعادة |

| مرددين مقطوعته العذبة.. |

| الحرية أو الموت!! |

| فالحياة بدونها كابية كئيبة |

| والحياة بدونها موحشة قد ارتدت سلاب الحزن |

| فهي سر الحياة كالأرواح.. |

| ومنبع الإحساس في نفوس الأباة |

| فإما الثريا وإما الثرى!))

|

|

|

- حسين سرحان: ولد في مكة عام 1334هـ، درس في الفلاح بمكة اقتُطِف جزء من قصيدة له بعنوان (ساعة رضا أو على وتر أورفيوس)، وهنا يظهر اطلاع الشاعر على الأدب اليوناني، فأورفيوس هذا كان شاعراً يونانياً له قصة غرام مدهشة مع خطيبته (يوريديس)، وهو يشبه ساعة الرضى هذه بساعة التجلي عند المتصوفة: |

| ما رأيت ابتسامة منك حتى |

| أشرقت ساعة التجلي عليا |

| فسما الروح للفضا وشعت |

| سبحات الضياء عن جانبيا |

|

((لا رعى اللَّه عهده من صدود))

|

| قد كواني بين الجوانح كيا |

| يا حبيبي أصبحت في الحب شيخاً |

| فأعد نزوة الشباب إليا |

| بحديث كأنه الحلم الصافي |

| جميل يرن في أُذنيَّا |

|

|

|

شارع عبد المقصود خوجة

شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250

00966-12-6982222 - تحويلة 250