| مفاهيم إسلامية |

| الشيخ محمد حسن آل ياسين |

| أصل هذا الكتاب محاضرات وأبحاث للمؤلف سبق له أن نشرها متفرقة.. ثم رأى أن ينشرها متكاملة تحت هذا العنوان الشامل "مفاهيم إسلامية". |

| وقد تناول فيها عدداً من القضايا الرئيسية.. مما اعتاد الكتّاب الغربيون وغيرهم من الشرقيين المناوئين للفكر الإسلامي أن يخوضوا فيه، ويرددوه، قاصدين بذلك أن يشوهوا من صورة الإسلام ومن مفاهيمه بالقدر الذي يرون أنهم واصلون إليه.. مع ما يستتبع ذلك من اتهام للإسلام بالتخلف عن روح العصر.. وما إلى ذلك، بعيدين في كل ما يلوكونه ويعيدون القول فيه عن نزاهة العلم.. وبطبيعة الحال، هم ليسوا ملومين في كل هذا الذي نراهم دائماً منساقين إليه ويكابرون فيه لأن دافعهم إليه: الهوى والغرض، ثم الحقد القديم.. |

| من فصول الكتّاب ما يحمل هذه العناوين: "الله أم المادة؟" و "الإسلام والرق" و "الإسلام والطبقات" و "الإسلام والسياسة" و "الإسلام دين ودولة" و "الإسلام بين الرجعية والتقدمية" وغيرها.. |

| وقد عرضنا لأهم هذه الفصول هنا بالقدر الذي يتسع له المجال. |

| الإسلام والطبقات |

| الحديث عن نظام الطبقات حديث ذو شجون! |

| لقد تفرغ عنه من الفظائع والآلام ما لا يسهل شرحه وتعداده.. |

| وكان لمآسيه من الآثار النفسية والاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية ما لا يدخل في حساب! |

| وها هو العالم يتأرجح اليوم بين إفراط وتفريط فيه. |

| فالنظام الرأسمالي محافظ عليه كل المحافظة، ومصمم على إبقائه -على ما هو عليه- كل التصميم، وقد بلغ به ذروة الاعتزاز والاهتمام من دون التفات إلى مخاطر تلك الذروة ومفاسدها التي لا يصح السكوت عنها.. |

| والنظام الشيوعي مصر -جداً- على محاولة إلغاء الطبقات نهائياً من المجتمع، وبهذا بلغ الذروة في محاربة هذا النظام.. بلا تأمل في نتائج بلوغ تلك الذروة.. وبلا تفكير في إمكان تحقيق ذلك أو عدم إمكانه.. وللنظام الإسلامي رأي وسط بين الرأيين.. لا إفراط.. ولا تفريط.. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (البقرة: 143). |

| * * * |

| ويحدثنا تاريخ أوروبا في العصور الوسطى حديثاً مسهباً عن تجسيد هذه المشكلة وبروزها -بكل جلاء ووضوح في تلك المجتمعات حيناً طويلاً من الدهر.. كما يقسم لنا التاريخ تلك الطبقات على النحو التالي: |

| 1- طبقة النبلاء. |

| 2- طبقة رجال الدين. |

| 3- طبقة الشعب البائس المحروم. |

| وإذا عدنا إلى النظر فيما كان عليه الناس قبل الإسلام.. لنقرأ ملامح مجتمعهم نجد أن نظام الطبقات هو الحاكم في ذلك المجتمع المتأخر الفاسد. |

| فهناك رؤساء القبائل والسادة والأشراف وهناك التفاضل الكاذب بين قبيلة وقبيلة.. بل بين فخذ وفخذ.. من القبيلة الواحدة! |

| وهكذا كان في المجتمع من الفروق الطبقية ما لا يدرك بحساب! |

| * * * |

| وجاء محمد صلى الله عليه وسلم هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله، جاء يحمل رسالة السماء، الطافحة بالخير والهدى إلى تلك الأرض الكالحة المتجهمة العبوس.. لتشرف بنور ربها وتخرج أهلها من الظلمات إلى النور.. وتهتز وتربو، وتنبت من كل زوج بهيج. |

| لقد جاء الإسلام في عهد متفسخ كذلك العهد، وفي مجتمع فاقد لكل شيء إلاّ القتل والأذى والعدوان.. فلا نظام يوجه ولا قانون يهدي.. ولا زعيم يرشد.. ولا ضمير يردع.. ولا أي دستور يتبع سوى دستور السيف وحكمه الذي لا يرد. |

| جاء الإسلام في مثل ذلك الظرف فلم يكن منه -وهو الدين القيم القويم- إلاّ أن ينادي بأعلى صوته في دستوره تارة، وعلى لسان رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم تارة أخرى: |

|

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات: 13). ومن آياته: |

|

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ (الروم: 20). |

|

وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء: 36). |

| "سلمان منا أهل البيت"! |

| "لا فضل لعربي على أعجمي إلاّ بالتقوى"! |

| "كلكم من آدم، وآدم من تراب"! |

| "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"! |

| بهذه الصرخة المدوية الهدارة.. أيقظ الإسلام مجتمع الجاهلية من سباته.. ونقله من حال إلى حال وهيأ له من القدرة ما حطم به كبريات الدول التي كانت قائمة حينذاك.. |

| وبهذه الصرخة الصادقة التي تطفح على هذه الآيات الشريفة، والأحاديث المباركة قوض الإسلام نظام الطبقات.. وأحاله إلى هشيم تذروه الرياح.. |

| وأعلن شجبه لتفضيل قوم على قوم.. أو تمييز فئة على فئة، بلون أو عنصر أو أصل، أو أي شيء من زينة الحياة الدنيا. |

| فكل البشر يرجعون إلى ذكر وأنثى.. وكلهم قد خلقوا من تراب.. ولا فضل لعربي على غيره إلاّ بالعمل الصالح.. وكان هذا هو السبب في لعن القرآن لأبي لهب.. وفي دخول سلمان في عداد أهل البيت.. وأن اختلاف الألوان والألسنة لا يوجب اختلاف الرتب.. وأن نظرة المسلم لعبده أو جاره أو لغيرهما من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل.. لا تختلف عن نظرته للوالدين وذوي القربى والأصدقاء.. |

| وفي هذا كله تحطيم شامل لنظام الطبقات، في سائر فروقه اللونية، والعنصرية، والقبلية، وما تستلزمه المنزلة الاجتماعية القائمة على المال والسلطة، أو ما شاكلها من مبررات السمو الاجتماعي في العرف القديم والحديث. |

| وهكذا ألغى الإسلام أية ميزة، أو أي تفاضل بين أفراد المجتمع الإسلامي السعيد.. إلاّ ميزة التقوى والعمل الصالح.. |

| والتقوى بمعناها الواسع الدقيق هي الميزة الأولى والأخيرة في نظام الإسلام! |

| * * * |

| والتقوى التي يفضل بها الإسلام بعض الناس على بعض.. درجة عليا من الإخلاص، وحب الخير والتفاني في سبيل المجموع.. ووسيلة كبرى لرفع مستوى المجتمع من سائر جهاته وشتى نواحيه.. |

| وبهذا -وبه فقط- تكون خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.. (آل عمران: 110) كما أراد خالق هذه الأمة. ويكون مجتمعنا أفضل مجتمع رأته البشرية.. أو تمنت وجوده خلال التاريخ! |

| الإسلام دين ودولة |

| ما هو الدين وما هي أهدافه؟ |

| وما هي الدولة وما هي واجباتها؟ |

| لقد أجهد الغربيون أنفسهم في التفكير بما ينبغي أن يكون جواباً على ذلك حتى انتهوا إلى تحديد اختصاص للدين والدولة يلائم ما يرمون إليه من وراء هذا التساؤل: |

| فهدف "الدين" كما فرضوه -هو التوجيه الروحي للأفراد! |

| وواجبات "الدولة" كما صوروها هي تنظيم العلاقة بين الأفراد. |

| ثم استخلصوا النتيجة المطلوبة -بعد ذلك- وهي عدم وجود علاقة ما بين التوجيه الروحي "الداخلي" وبين تنظيم العلاقات الخارجية.. |

| وإذن فلا علاقة بين الدين والدولة.. |

| وكان لهذا التفسير أسبابه ودوافعه: |

| فقد كانت تصرفات رجال الدين في أوروبا متجاوزة كل حد مقبول، حتى أصبحت خطراً متفاقماً لا يصح السكوت عليه.. وكان تحكمهم في البلاد والعباد خارجاً على شريعة المسيح المبشرة بالحب والإخاء.. حتى غدا ظلماً صارخاً، واعتداء فظيعاً ما أنزل الله به من سلطان.. |

| يضاف إلى ذلك أن الدين المسيحي لم يعن بغير التهذيب الخلقي.. ولم يأبه بغير الصفاء النفسي.. ولم يتدخل في شؤون الحكم والدولة والتشريع من قريب أو بعيد.. بل ترك للقوانين الرومانية، ودولتها القائمة يومذاك، كل الحرية في تسيير شؤون الحكم، وتنظيم المصالح العامة، وإدارة الإمبراطورية الواسعة، وكان ابتعاد شرع المسيح عن الدولة ونظامها، واقتصاره على المسائل الخلقية التهذيبية فقط مشجعاً لمفكري الغرب على المجاهرة بما جاهروا به.. والسعي في سبيل تحقيقه وتنجيزه بكل ضراوة واستبسال.. وتساءلوا واستفهموا قائلين: |

| ما علاقة الدين الداعي إلى صفاء النفس، بالدولة وقوانينها وواجباتها؟ |

| وما هي الرابطة بين الدين كتوجيه روحي، والدولة كتنظيم لعلاقات بعض الناس ببعض؟ |

| وكان الجواب أن لا علاقة بين الدين والدولة!! |

| وسرت تلك الفكرة سريان النار في الهشيم حتى أصبحت مبدأً أساسياً مؤيدة أكثرية تلك الشعوب.. |

| وجاء أعداء الإسلام ومحبو الشهرة من أتباعهم فحملوا لواء الدعوة لهذا المبدأ في مجتمعنا الإسلامي، وجندوا كل ما يستطيعون تجنيده لغرض التأثير على السذج والبسطاء من الناس، ليضمنوا بذلك شيئاً من الشعبية.. وشيئاً من الأنصار المهرجين لهذه الفكرة المستوردة. |

| وكان من نتائج تطبيلهم وتزميرهم أن استجاب لهم بعض الأفراد والمشعوذين ممن لم يفهموا حقيقة الإسلام، ولم يؤمنوا به حق الإيمان، فسودوا بعض الأوراق ونشروها بين المسلمين باسم "حرية الفكر" و "تطهير الإسلام من القشور" بأمل خدع الجماهير غير المثقفة إسلامياً، وجلبها إلى حظيرتهم، ليتسنى لهم ولأسيادهم من ورائهم تحقيق ما يهدفون إليه من وراء هذه الدعوة، وكأنهم نسوا أو تناسوا أن الإسلام غير المسيحية وأن ما قاله المفكرون الأوروبيون ودعوا إليه لا ينطبق على الإسلام ونظامه العظيم. |

| .. ونعود الآن إلى الإسلام.. لنحاول فهم حقيقته.. ولنحدد رأينا فيه بكل حرية وتجرد وإخلاص، ونضع الجواب المقنع الشافي عن السؤال الذي يكثر تردده اليوم في البلاد الإسلامية جمعاء عن مقدار علاقة الإسلام بمفهومي الدين والدولة ومقدار ارتباطه بهما.. |

| ولو رجعنا إلى واقع الرسالة المحمدية لرأينا الإسلام "ديناً" بلا شك لأنه قائم على الطاعة والجزاء.. والمكافأة.. وبديهي أن الطاعة والجزاء والمكافأة هي الركن البارز من أركان الدعوة الإسلامية الغراء. |

| وما معنى البعث والمعاد لولا الجزاء المتوقع والمكافأة المنتظمة في ذلك اليوم الموعود؟ |

| وإذن فالإسلام بمعناه الكامل، كما قلنا قائم على الطاعة والجزاء والمكافأة وهو نفس معنى الدين وهو في الوقت نفسه دولة.. بمعناها الكامل أيضاً لأنه الطريق لتنظيم الحياة الاجتماعية وذلك هو معنى الدولة في الاصطلاح الحديث. |

| وتتضمن هذه الطريقة كل الأسس والمقومات للدولة من ناحية تحديد شكل الحكم وتنظيم شؤون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على نحو دقيق ومستوعب وشامل. |

| من الناحية التشريعية جاء الإسلام بدستور ثابت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذلك هو القرآن المجيد.. ثم كانت السنة الشريفة جزءاً من مصادر التشريع بما فسرت وشرحت وفصلت من مجملات الدستور، ثم فتح الإسلام باب الاجتهاد على مصراعيه بشروط مقدرة ليفي التشريع بحاجات المجتمع، وليكون باستطاعته تحديد الحكم الشرعي لكل ما يستجد من الشؤون والمسائل.. |

| وكل المطلعين على الشريعة الإسلامية يعلمون أنها قد تضمنت حكماً لكل واقعة من الوقائع، وكل حادثة من الحوادث في مختلف أبواب التشريع وفصوله، بالشكل الذي لم يدع مجالاً لإدعاء أي نقص فيه، أو أي عجز عن مواكبة حاجات الناس وتنظيم مجتمعهم.. |

| * * * |

| ومن ناحية السلطة التنفيذية يعلم جميع الناس أن الإسلام لما كان قد أقر مفهوم الدولة.. فلا بد له من سلطة تشرف على العمل والتنفيذ.. وتهتم هذه السلطة بكل شؤون الناس.. وتشرف على تطبيق التشريع في كل جوانبه وأطرافه.. |

| ومن الناحية القضائية أولى الإسلام القضاء أهمية كبرى، وجعل للقاضي من الشروط، وللقضاء من الأهمية والهيبة ما يكفل بذلك استقلاله وابتعاده عن تدخل من يريد التدخل، وفي الفقه الإسلامي باب كبير باسم "كتاب القضاء" يدور حول شؤون القاضي والدعوى، والمدعي، والمدعى عليه.. |

| هذا هو الإسلام في واقعه |

| دين يوجه.. وتشريع ينظم.. وحكومة تنفذ.. وقضاء يعطي لكل ذي حق حقه وفوق ذلك دستور لا يمكن فيه التلاعب، ولا تمس قدسيته المصالح والأغراض، فهل يصح إبعاده عن مجال الحكم، وحجزه داخل أسوار الجوامع وبيوت العبادة؟ |

| إن الإسلام دين ودولة بلا شك.. وإن أي محاولة لفصل الدين عن الدولة تحت شعار "ما لله لله وما لقيصر لقيصر" خروج على الإسلام.. وإقصاء له عن أهم ميادينه، ومحاربة له في أهم مجالاته.. |

| الإسلام بين الرجعية والتقدمية |

| هذا الصراع العنيف الدائر بين الإسلام وخصومه اليوم صراع قديم.. لا يختص بحاضرنا الذي نعيش فيه، وإنما يرجع في تاريخه إلى مدى بعيد من القرون الماضية أو على وجه التحديد إلى اليوم الذي نزلت فيه رسالة السماء على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتهديهم صراطاً مستقيماً.. |

| ولم يكن غريباً أن يستنفر نداء السماء المجلجل سائر قوى الجور والضلال والطغيان، وأن يملأها غضباً وغيظاً وحقداً، فيدفعها إلى الانطلاق والزحف في محاولات مستميتة لإطفاء شعلة الإسلام الوهاجة وإسكات صوته الهدار وسد الطريق أمام تياره المتدفق بالخير والحياة.. |

| وباءت تلك الجهود الخبيثة بالفشل الذريع القاتل، ورد الله الذين كفروا على أعقابهم، لم ينالوا شيئاً، وفتح لرسوله فتحاً مبيناً، ونصره نصراً عزيزاً وكان حقاً عليه نصر المؤمنين. |

| وهكذا ابتدأت الحرب بين الإسلام وأعدائه وما زالت حتى اليوم دائمة اللهب مشتعلة الأوار.. |

| وعلى الرغم من سائر تلك الوقائع التي حدث بها التاريخ.. فقد كان لقرننا الأخير "حصة الأسد" من هذه الحرب الضروس وكان ما شهدناه من ألوان هذا الصراع.. متجاوزاً -إلى حد بعيد- كل ما شهده المسلمون السابقون في سائر الأدوار والقرون.. |

| لأن الدول والكتل الطامعة بنا اليوم تختلف عن ذوي الأطماع السالفين اختلافاً كبيراً في المنهج والأسلوب.. وإن اتحد الهدف.. |

| لقد فكر وقدر الاستعمار طويلاً، وهو يتطلع إلى السيطرة على العالم الإسلامي الكبير، وتأمل ملياً فيما يجب عليه فعله للوصول إلى الهدف.. فخرج من ذلك مؤمناً بأن العقبة الوحيدة في طريقه إلى هذه المنطقة المسيلة للعابه، هو الإسلام.. والإسلام وحده.. لأن في طياته من أسباب الحياة والقوة والمنعة ما يستعصي على كل طامع.. كما أشار إلى ذلك "غلادستون" الوزير البريطاني المعروف في كلمته الشهيرة: |

| "ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان".. |

| وإذن لا بد لهم من القيام بعملية تخريبية واسعة النطاق في صفوف المسلمين، لينفذوا منها إلى ما يريدون.. |

| وحشد هؤلاء الطامعون لتحقيق أملهم الكبير -في هدم الإسلام وإقامة قواعد نفوذهم- كل ما لديهم من إمكانيات عظيمة، وطاقات هائلة، لم يكن لدى المسلمين عشر معشارها.. وسخروا للتبشير بفكرتهم كل وسائل الدعاية والإغراء والتدجيل التي تضمن لهم خداع السذج والبسطاء من قليلي المعرفة، وضعاف العقيدة.. ومهدوا لكل ذلك بعبارات خلابة، وألفاظ خداعة، كان ظاهرها مليحاً براقاً.. يأخذ بألباب الأميين، وأنصاف الأميين، وكان باطنها محشو بآلات الهدم وأدوات التخريب، ومعاول تحطيم المقاومة الدينية التي ذاق الكافرون والمستعمرون منها الأمرين، ولاقوا من بأسها وقوتها وثباتها ما أطاش صوابهم وسفه أحلامهم ورد سهامهم إلى نحورهم مصحوبة بالخسران المبين. |

| * * * |

| وكان اختيارهم لهذا الأسلوب الجديد مستنداً إلى تجربتين مهمتين: |

| الأولى: الفشل الذريع الذي منيت به حملاتهم العسكرية، وخيبة الأمل في تطويع المنطقة، والسلطة عليها بقوة الجيش والسلاح. |

| الثانية: اعتقادهم -بعد الاختبار والمشاهدة- بأن الإسلام كعقيدة ومبدأ ونظام سليم للدين والدولة.. وكقانون يحدد علاقة الفرد بربه، وعلاقته بمجتمعه وسائر أفراد بني جنسه.. إن ديناً كهذا لا يمكن أن يكافح بالحديد والنار، ولا يمكن أن يخيف البطش والإرهاب معتنقيه المؤمنين، فيسوقهم إلى البراءة منه، والتخلي عنه.. بل لا يكون أثر ذلك إلاّ اتقاداً وضراوة ولهيباً في نفوس أتباعه الصادقين المخلصين.. |

| وهكذا اهتدوا إلى طريق الهدم والتخريب من الداخل |

| ولقد أيقنوا بأن الأمل الوحيد في تحقيق هدفهم الخبيث متوقف على سلوك طريق جديد، هو طريق الهدم والتخريب الداخلي، باسم الفكر والثقافة والتربية والتعليم، ومحاولة غرس تلك المفاهيم والمبادئ -بواسطة الأذناب والمأجورين- في أذهان بعض المسلمين الأغرار الذين لا نستطيع وصفهم بغير كونهم "عديمي المناعة الدينية".. أو "ذوي المناعة الضعيفة".. |

| * * * |

| وسرعان ما وضعوا خطتهم المهيأة موضع التطبيق، وكان مظهرها في أول الأمر مقتصراً على تأسيس المدارس، ومحاربة الأمية، ومكافحة الجهل وتنظيم مناهج حديثة، تتكفل بغرس بذور العلم والمعرفة في نفوس النشء الطالع، لكي يتدرجوا في مدارج الثقافة صعداً حتى يصبحوا في نهاية المطاف حملة لمشعل التقدم والتطور.. |

| وهكذا كان غطاء الخطة ومقدماتها.. وهكذا كانت مفعمة بالإغراء. |

| وكان صدى ذلك كله متجاوباً مع أغراض الطامعين.. |

| - فأصبح كل من يحارب هذه المدارس عدواً للعلم.. |

| - وكل من لا يرضى بهذا الأسلوب نصيراً للجهل.. |

| - وكان من يشك في سلامة هذا الطريق مخرفاً من بقايا القرون الوسطى. |

| * * * |

| وقامت حركة إنشاء المدارس في سائر أرجاء الوطن الإسلامي الكبير، على قدم وساق، وبدأت المطابع تدور لطبع الكتب الدراسية المطلوبة التي تم تأليفها طبقاً للخطة المقررة بعد أن شحن كثير من صفحاتها بكل ما يزعزع العقيدة ويفسد الأخلاق.. ويثير الحزازات والإحن ولا ينفع في مجالات الحياة العامة في قليل أو كثير.. |

| وركض الشباب لمدارسه بشوق ورغبة واندفع الأطفال لصفوفهم بلهفة وهوى.. ودفع الآباء أبناءهم إلى تلك المعاهد تحت مفعول تخدير الألفاظ المعسولة والعبارات المغرية، من دون تفكير في النتائج، وتأمل فيما وراء الأكمة، وخلف الستار. |

| تصريحات |

| ويجب ألا يفوتنا -كمثال نستشهد به- أن نقرأ بإمعان تصريحات المستر "نبروز" أحد رؤساء الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث جاء فيها بالحرف الواحد: |

| "لقد برهن التعليم على أنه أثمن الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها في سعيهم لتنصير سورية ولبنان"! |

| ويؤكد هذا المعنى المبشر "تكلى" إذ يقول: |

| "يجب أن نشجع على الأخص التعليم الغربي.. أن الكتب المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقي مقدس أمراً صعباً جداً..". |

| وكان من جملة أساليب الهدم وإشاعة البلبلة العقائدية الدينية مجموعة من "ألفاظ" مضللة جوفاء.. أشاعها لفيف من أدباء الثقافة في أوساط الطلاب والشباب.. بعد أن طلوها بما أسموه "الحرية الفكرية" و "الانطلاق الذهني".. و "التحرر من الجمود".. ثم استغلوا تلك الألفاظ لصالح أهدافهم الخاصة، فراحوا يطلقونها بحسب أهوائهم، ويوزعونها على الشكل الذي توحي به مصالحهم الضيقة ويدور معه حبهم وبغضهم.. |

| وكانت "الرجعية" و "التقدمية" في طليعة تلك الألفاظ. |

| فالرجعية تطلق وتوزع على الناس هنا وهناك.. ويراد بها في أكثر الأحيان كل إيمان برأي سابق أو عرف سائد.. أو عادات موروثة. |

| ويكون -بناء على ذلك- رجعياً كل من آمن: |

| - بالله واليوم الآخر.. |

| - بالقيم الأخلاقية، والفضائل التي دعت إليها الشرائع السماوية.. |

| - بحرمة الربا والخمر والميسر.. وحرية اتصال المرأة بالرجال وما إلى ذلك.. |

| أما التقدمية.. فيقصد منها عند إطلاقها في أكثر الأحيان أيضاً: |

| - التحلل المطلق من كل ما سلف ذكره.. ويكون الإلحاد والسخرية بالدين ونواميسه والتجرد من كل القيود الأخلاقية "تقدمية" بمعناها الصحيح في عرف هؤلاء الهدّامين. |

| هذا هو المفهوم من هاتين الكلمتين في عصرنا الحاضر. |

| وهذه هي موارد استعمالها فيما قرأنا وسمعنا من الأحاديث المتداولة حتى أصبح وجود الله -عز وجل- من مدعيات الرجعيين وأصبحت كل دعوة إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق رجعية.. في نظر التقدميين.. كما أصبح الإسلام بدعوته إلى الله، وإلى الفضائل ومحاربة المفاسد الاجتماعية رجعياً أيضاً. |

|

|

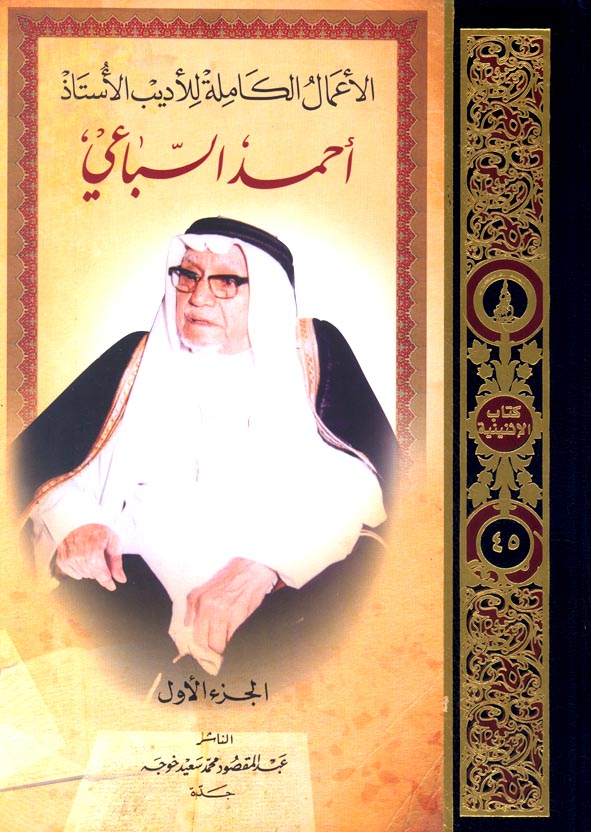

شارع عبد المقصود خوجة

شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250

00966-12-6982222 - تحويلة 250