| المحاضرة (2) |

| نحن نستطيع المقارنة الدقيقة بين هذه الألوان، ونعرف أيها له الغلبة، ونعرف أنها تتقاسم النفوس في القرن العشرين كما كانت تتقاسمها في المراحل الأولى من الحياة، لكنا نؤثر شيئاً غير المقارنة. |

| نؤثر أن نجعل السبيل إلى الشك والقياس مجهوداً. وحسبنا أن نقيم المقياس، أو نصححه، أو نشير إليه ليقيس كل إيمانه بالفضيلة كما يقوم هذا الإيمان في نفسه لا كما يقوم في أذهان الناس وعيونهم. |

| أنتم لا تعرفون عني إلا ما أريد لكم أن تعرفوه، وهذه سبيلكم أمامي. |

| الإنسان كما يشاء أن يفهمه الناس، غير الإنسان كما هو في نفسه. |

| هذه حقيقة نعرفها جميعاً. |

| وفي سرائر النفوس، سراديب تنطوي على ما فيها من عوامل الشر وآثاره ومن عوامل الخير وآثاره. |

| ولرب رجل يأتي الأمر، تظنه خيراً كله، وهو سبيله إلى الشر والأذى، وانتهاك الحرمات ومطيته إلى أغراض خائنة تسبح في دم الضحايا.. يرى إعجابك، وإعجاب الناس بما ظنوه خيراً فيتهلل، لأنه عرف مكانه من براعة الحيلة، ونفاذ الدهاء! فوارحمتاه للإنسان من أخيه الإنسان. |

| كلنا يؤمن بضرورة الارتقاء والنهوض، ويؤمن بوسائله وأسبابه الواضحة وكلنا يؤمن بالفضيلة والخير، ويكفر بالرذيلة والشر، فهل أفادنا هذا الإيمان؟ هل أفدنا به ارتقاءً أو نهوضاً؟ |

| إنما نراه عاملاً قوياً من عوامل ضعفنا، وإنما نراه أثقلها وطأة على مواطن الضمائر والهمم فينا، فلماذا؟ |

| ألأنه الإيمان الذي يدعوه الفارابي عملاً فاضلاً، ولا يدعوه معرفة؟ |

| أم لأنه إيمان الضرورة، الذي لا يخرج بالإنسان من حدود ذاته المغلوبة. |

| أم تراه الإيمان البهيمي، فيه الانقياد، وفيه العمل، وفيه الاختيار الظاهر وفيه الإرادة الزائفة، وليس فيه الإيمان؟؟ |

| وبعد.. فهذا حد العظة الآن، في حديثي عن الفضيلة وعن الإيمان بها، أوجزت الكلام فيه، لأن الوعظ يمس النفوس ولا يرجها، ويثير فيها الرغبة، ولا يوقظ الإرادة، ولأني لا أريد لحديثي الليلة أن يكون موعظة، تلف النفوس في ما يشبه الغيم الرقيق، لا هو يجلوها ولا هو يتركها في غياهبها المطبقة. |

| إنما أريد الوضوح والتعرية، وإنما أريد أن نعرف جميعاً حقيقة الفضائل والرذائل، وقرابتها من العقل المبصر، وحقيقة الإيمان بها، ونصيب هذا الإيمان من الصحة والقوة، كما نعرف حقيقة كائن حتى نشأ وترعرع واكتمل وانساق بعوامل الحياة حوله. عسانا إن آمنا بالفضيلة بعد، أن نؤمن بشيء نعرف معناه، ونعرف مواضع الضعف والقوة فيه. |

| والآن بعد أن بسطت لكم هذا التمهيد أسأل: |

| هل كانت الفضيلة، أو كان الشعور بها، أساس البناء الخلقي في الحياة؟ |

| ولا معدى هنا من توسيع مدى النظرة وإطلاقها، وإغفال أصوات المعارضة ولو قليلاً، هي هدنة نلتمسها، والباب بعدها على مصراعيه للرفض والإنكار. |

| * * * |

| إن مطالب الحياة للإنسان الأول لم تكن تعدو حاجته إلى الطعام والمأوى والقوانين الأدبية لا تنبت إلا حيث تتسع مطالب الحياة، وتتعدد صورها، وتنفرج مسافاتها، وهذا استقراء واضح لا غموض فيه. |

| في هذا الطور البدائي من الحياة تكون القوة العارية مبدأ الإنسان وقانونه، وتكون الرجولة رمز هذه القوة لأن للأنوثة فيه حدها الذي لا تتعداه، ويكون الرجل المرموق، من استطاع أن يكتسب طعامه، وأن يقيم مأواه الواقي. |

| فالرجولة في هذا الطور شيء يتعلق بقوة الجسد، لا بقوى النفس، ووشائج أطوارها الباطنة وتكون أيضاً الأصل في نشأة اعتبارات المحاسن، أو نشأة حلقاتها الأولى. |

| ونحن نسوق الكلام مساق التقرير. والواقع أنا نفترض فروضاً عقلية مجردة نلتمس أن تقيم لنا حدود الفهم والتصور والاقتناع، فالبحث في أصل نشأة الأنواع، أو في أصل نشأة الحياة الاجتماعية، لا يشبه في الغموض أصل نشأة الأخلاق والفضائل وتطورها وإن كان ارتباطه الوثيق بالحياة الاجتماعية، شيئاً لا شك فيه. |

| ونزيد قولنا وضوحاً فنقول إننا لا نرى معنى لنشوء الفضائل في الطور الأول من حياة الإنسان القديم. |

| هنا إنسان لا يعرف إلاّ جسده وغرائزه وضروراته، مطلبه الأول: قوت، ووقاية. |

| والغرائز قائده الخفي، وبصيرته الملهمة وسلاحه، فهي مادة التكوين الباطن فيه، لا تصدر الحركات والاندفاعات والشهوات إلا عن أحكامها القاهرة. |

| الغذاء -الحياة! |

| هذا تنازع البقاء |

| الغذاء -الحياة! |

| هما المادة التي يتكون منها دستوره الأول. |

| وما زالت الغرائز في الإنسان والحيوان مظهر حياتهما الفطري، ومادة الاشتقاق وسبيل التحول. |

| والغذاء مطلب مشترك للإنسان والحيوان الضاري على السواء ولكن الحيوان الضاري أقدر على هذا المطلب، وأسعى له، وهنا موضع الاحتكاك والصراع. |

| فلا جرم أن يمتحن الإنسان في هذا الطور بعواد من الجهاد، ومفاجآته الطارئة، تتطلب الصبر والثبات والقوة العارمة، وتتطلب إلى هذا تبادل المعونة والنجدة، والتكاتف على دفع المخاطر. |

| وفي وسعنا الآن أن نقول: إن الإنسان إنما أراد بمسعاه الأول في حياته الأولى، تحقيق مطلب حياته الصارخ (الغذاء) وهو من صبره على ما يلقاه من عنت في هذه السبيل المملوءة بالمخاطر. عرف الصبر والثبات والشجاعة، وطائفة من هذه المحاسن المتصلة بضرورات عيشه. |

| نحن ندعوها محاسن أو فضائل، وهو يراها ضرورات تتصل بحياته يأتيها طائعاً أو مكرهاً، لأنه يريد أن يعيش. |

| وفي هذا الطور عرف الخوف، واعتاد الفرار، وأحس الجبن، وانعقال القوى. |

| نحن ندعو هذه معائب أو رذائل، وهو يراها سبيل حياته وبقائه. هي ضرورات قائمة في دمه يستجيب لها طائعاً أو مكرهاً، لأنه لا يريد أن يموت. |

| رأى هذا الإنسان، أثر القوة في الحيوانات الضارية حوله وهو ضعيف، فأحس الحاجة إلى القوة وأحبها بقدر ما فيه من إرادة الحياة وحبها. |

| ورأى أثر القوة في الحيوانات الضعيفة، إذا تجمعت وتعاونت على اتقاء المخاطر، فأحس الضرورة إلى التعاون. |

| وإذا كان بين الحيوانات الضعيفة، ما يزيدها التجمع ضعفاً، فالمرجح أن تجمعها في أطوار الحياة الأولى، كان يمثل إرادة البقاء. والأرجح أن هذه الحيوانات لم تكن موجودة بلا سلاح، يوم كان كل حي في الوجود مسلحاً بما يدفع به الغائلة عن حياته، فالذي لا تكفي قوته للدفاع تتحول فيه إرادة البقاء إلى كفاءة جريء أو مقدرة على التشكل والاختفاء. |

| وأثر الغرائز في الإنسان، أضعف من أثرها في الحيوان. |

| كان هذا هكذا، وما يزال هكذا. |

| فالفرّوج على ضعف بنيته وتركيبه، يندفع إلى الحياة نشيطاً آلفاً محيطه، مضطلعاً بمؤثراته العنيفة. |

| لكن الإنسان الصغير والطفل، يفتقر إلى المعونة الدائمة من والديه حتى يقوى. |

| إذاً ضعف الإنسان اقتضى شيئاً، اقتضى التجمع، التجمع التعاوني وكان تجمعه قبل ذلك طبيعياً محدوداً. |

| وضرورات جهاده للغذاء، اقتضت التعاون على مثال أرقى، والتعاون اقتضى تجمعاً آخر معنوياً.. الاقتسام، الاشتراك، التعاطف. |

| وما يزال التعاطف في حياة البشر، ضرورة منشؤها الضعف، والشعور به في أفراد الجماعة، وفي أفراد الجنس. |

| هذا يشير إلى ذاك. |

| في هذا الطور بدأ الشعور بضرورة التكتل يقوى. |

| الحيوانات الضعيفة تتكتل وتتجمهر. |

| إذاً شعور الإنسان بالضعف اقتضى التكتل أمام المؤثرات المشتركة "أخطار الحيوانات والطبيعة" فاتسعت الدائرة قليلاً وأصبح الاجتماع ضرورة. وأصبحت له فرائض جماعية، نزل لأجلها عن شيء من أنانيته. |

| هذا واضح في حياتنا أيضاً. |

| أفراد الطبقة الممتازة في الجماعة، أميل إلى التباعد والعزلة، لشعورهم بالقوة والاكتفاء، وعندما تكون بواعث التكتل، مذيبة لفرائض العزلة، يتجمعون ويخرجون من حدودها، لشعورهم بالضعف وينزلون عن شيء من امتيازات تميزهم لفرائض الجماعة، ولفرائض الاشتراك والتعاون. |

| هذه ضرورات حياة. |

| ماذا يفعل الإنسان القديم في طور الكفاح الغشيم للحياة، لو أنه انفرد؟ وجافى جماعته؟ |

| يموت جوعاً، أو خوفاً، أو يفترس، يندر أن ينجو.. لأن الحيوانات، حتى الحيوانات الضعيفة أقدر منه على الشم والجري والنظر، والإحساس الفطري بالمخاطر، وتجنبها. |

| هي ذات غرائز قوية وهو ذو غرائز ضعيفة. |

| السبع، لا يخاف النمر، ولا يخاف الذئب لأنه يغلبهما، ويفترس ما دونه فانتفاء الخوف عنه جعله ينفرد. قوته وصولته تتكفلان بعيشه وحمايته. |

| الإنسان يخاف السبع والنمر والذئب، ويخاف الوعول والكلاب. هي ذات براثن وحوافر وأظلاف وقرون ونيوب. |

| وهو ذو حجر وعصا وأنشوطة، وذو حيلة وصبر ومهارة. فما يخشاه السبع إذا انفرد، ولكنه يخشاه إذا تجمع. |

| فالتجمع تكفل بحماية الإنسان، ووسع دائرة تعاونه وتعاطفه. |

| كانت انفعالاته جسدية محضة، فأصبحت انفعالات جسدية نفسية استمد إدراكها من ضرورة العناية بابنه وبرفيقته... (بأم هذا الابن) ومن مظهر التعاون بينه وبين رفيقه، وشريكه في الصراع اليومي والاشتراك لون من ألوان القرابة المؤثرة، ما يزال هكذا. |

| ارتقت غرائز الإنسان وتقدمت، تطورت قليلاً، فولدت الشعور بالتعاطف كضرورة. |

| كان التعاطف الدعوة الأولى إلى نشوء عواطف محدودة في الإنسان ضاقت معها حدود أنانيته قليلاً.. وأخذت تضيق باتساع عوامل الضرورات الجديدة، المتحولة عن الضرورات الأولى. كان يحب نفسه وأسرته، فصار يحب الجماعة أيضاً. |

| كان يحب مأواه، فصار يحب مأوى هذه الجماعة.. (المأوى العام الموطن)، لأنه في اعتباره، موضع انتفاء الخوف، واتقاء عوادي الطبيعة، وموضع ألفة ألوان من الحياة، والجماعة والقرابة، وتبادل العلم بالأشياء وفهمها، والتحدث عنها، وموطن ذكريات النشأة الأولى، وخطرات النفس في أول شعرها بما حولها، وبما فوقها من مجهولات تخيف وتثير وموطن تكتل الجماعة وشعور الأُنس بها. |

| وحب الوطن فضيلة -لا شك-. |

| هو فضيلة المتوحش والهمجي والاجتماعي والمتمدن، وفضيلة قد تتسع وتمتد حتى تكون أساساً لحب الموطن العام للبشرية كما كان حب المأوى الخاص أساساً لحب الموطن الجماعي، فالموطن القومي. |

| فهل كان أساسها إلا الضرورة؟ وهل كان الوطن عند الإنسان القديم إلا هذه المعاني؟ وإلا قرابة مدلولاتها من حياته. |

| فالغرائز، وضرورات الحياة، والشعور بالضعف، هي المعين الذي استمدت منه تطورات الإنسان في تكتله، وتعاونه، وتعاطفه، ومزاياه الأولى خصائصها ومقوماتها، كما كانت القوة في الرجل القادر، رمز الشعور بالمحاسن أو مثار الإعجاب والمحاكاة. |

| وفي وسعنا الآن أن نستخلص مما تقدم أن الرجولة، كمظهر للقوة ومقدراتها كانت أصل الشعور بمحاسن القوة، والأصل الذي اشتقت منه القيادة المحدودة والزعامة المطلقة، بعد. |

| * * * |

| هذه صور متلاحقة سريعة، أعرضها في دقائق، فتدركونها، وترتبونها وتحسون الترابط الوثيق بينها. لكن كل صورة منها كانت في حياة الإنسان القديم أجزاء، ما يتألف منها جزء على جزء إلا ببطء كبير. |

| لم تكن الحياة سخية كما هي الآن، ولا كما كانت قبل ألفي سنة. ولم تكن الحوادث والتطورات تسير بالسهولة التي تسير بها الآن وقبل ألفي سنة. كان كل شيء في الحياة يبدو مخيفاً، مغلقاً، جامداً، مبهماً بطيئاً، لا يزحف، ولكن يختلج، ويتقدم بصعوبة. |

| وكان الإنسان يهيم في ظلمة مطبقة من نفسه، ومن الأخطار والألغاز المتوثبة حوله، وتحته، وفوقه. |

| الشمس، العاصفة، الليل، القمر، النجوم، المرض، الموت، الأحلام، الصاعقة، البرق، كلها غامض وكلها مرعب نحن نفهمها ونستمد من بعضها أسباب سرورنا بالحياة، وسرورنا بأنفسنا، ولكن الإنسان القديم كان يخافها ويجهلها. |

| كانت كلها ألغازاً مجهولة معقدة، ما يرتفع عنها الستار، ولكن يزحزحه الإنسان، وذخيرته ما يلقى في روعه عنها. وهو يتوجس الموت في كل خطوة مرتجفة يخطوها، وفي كل خطرة من خطرات نفسه القلقة وبصيرته الكليلة. |

| الأشد ما عانى هذا الإنسان القديم، كم جاهد، واحتمل المشقات والأهوال وخاف، ولقي الموت عارياً، في مراحل نشأته الأولى وحياته، حتى مهد لنا سبيل الحياة الآمنة.. ولو أنه كان مضطراً أن يفعل. |

| ها نحن نجاهد بعد انبثاق فجر المدنية آلاف السنين للتقدم، وها نحن نلقى الطبيعة، وقد قلت في نفوسنا هيبة مخاطرها المرعبة، وانزاحت ظلماتها المتراكبة، وارتقت وسائل الدفاع ووضحت مسالك العقل، وندرت المخاوف.. وما زلنا نخشى الظلمة، وما زالت فرائضنا ترتعد من حركة مجهولة فيها، وما زلنا نخشى المغاور والثقوب والمفاجآت المنبعثة منها. |

| فالدنيا كلها كانت مغارة مظلمة، أمام الإنسان القديم تترصد له فيها كلمات خطا خطوة، مخاوف الموت حاسرة أو مستخفية، وطافرة أو زاحفة... رائحة الموت في كل شيء..! |

| وكان البطء الممتد المرعب، والتجارب القاسية القتالة، مفتاح هذه المستحيلات والمجهولات ومفتاحها الفرد. |

| والحساب هنا ليس حساب سنين، لكنه حساب أجيال، في وسعنا أن نفترضها، متى قارنا طفل القرن العشرين، بجده الإنسان القديم البعيد. |

| الطفل الذي تقوم على تربيته الأولى أمة بأسرها، بغرائبها، ومعلوماتها، وحضارتها، أمة يؤلفها المنزل، والزقاق، والحارة، والمدينة والمدرسة، وذخائر من الكتب والقواعد والدين واللغة الكاملة والحب والعواطف، والعادات والتقاليد، والغرائز المهذبة، وقوانين الوراثة ووسائل الحضارة، والأمن والرخاء. |

| هذا الطفل الذي ما يبلغ مرحلة رشده الأولى حتى تتصبب الأمة عرقاً، وتتهافت إعياء، أين هو من الإنسان القديم الأعزل المندفع في بيئة مظلمة، تحتل الحيوانات الضارية نقطة الحياة منها؟ والذي مأواه كهف ضيق مظلم، أو رأس شجرة وفروعها، تتردد حولهما المخاطر عارية، ويتردد حولهما الجوع والرعب، والريح التي تشي برائحته؟ |

| * * * |

| بهذا المقياس نقيس بطء التطور في هذه المراحل المتساوقة، وإن كانت طبيعة العرض للصور المتلاحقة أمامكم، تختزل هذه الأمداء المترامية في كلمات.. |

| والآن إلى القوة. |

| فرصة الحياة شائعة يأخذ كل فرد في الجماعة بنصيبه منها. |

| هذا يطارد الغزال، وهذا يكمن له. |

| هذا يصيد أكثر لأنه أكثر قوة وحيلة. |

| وهذا لا يصيد لأنه أقل قوة وحيلة. |

| (لا يصيد كثيراً إلا الأقوى). |

| هذان طفلان يموتان في مطلع حياتهما، بسبب ظاهر أو خفي. |

| وهذا طفل يعيش. |

| هو قوي، وهما ضعيفان. |

| (القوي يعيش، والضعيف يموت). |

| هذا قوي يسقط من شجرة فيموت. |

| وهذا قوي تطبق عليه صخرة فيموت. |

| (لم يموتا لأنهما ضعيفان: دهشة، انقباض، إذعان، صدفة، حظ). |

| هذا قوي يصارع الرجال فيغلبهم (قوي). |

| هذا قوي يصارع الأسود ويصطادها (أقوى). |

| هذه مقارنة ثم: (خوف، حسد، تسليم، بطولة، زعامة). |

| هكذا آمن الإنسان بالقوة، وبمظاهر اقتدارها. |

| وكذا آمن بالحظ.. والزعامة.. والبطولة. |

| وهكذا قارن واستنتج. |

| ودع الإنسان عهده القديم، وقابل عهداً جديداً. |

| تراث هذا العهد المتحول: |

| غرائز تلطفت حدتها. |

| عواطف محدودة بين أفراد الأسرة. |

| تعاطف تعاوني بين أفراد الجماعة. |

| إيمان مطلق بقوة الجسد (الرجولة، البطولة، الزعامة). |

| محاسن، ومعائب، تتعلق بقدرة الجسد، وكفاءته الظاهرة. |

| خرافات فردية وجماعية عن الطور القديم. |

| * * * |

| يمتاز الطور الجديد بأنه أكثر ضماناً لطمأنينة الفرد والجماعة من سابقه، وبأنه أوفر غذاء.. لأنه عهد أكثر رخاء، ولأنه عهد ذو تراث. |

| هذه فرصة ينتهزها الإنسان للابتعاد عن حياة القلق والعراك، وللخروج من حدودها قليلاً. |

| هي فرصة الراحة بعد العناء، فرصة التعقل الهادئ، والالتفات والتأمل. |

| تدلنا أطوار الجماعات الهمجية الآن على أن سعة الشعور والإدراك، وامتداد التخيل، وتصور أمثلة أرقى للمدركات، والإحساس النفسي بالنزوع إليها، والصبوة إلى تحقيقها لا يمكن أن يتأتى شيء منه للإنسان في أطواره الأولى، إلا كلما قطع مرحلة في تقدمه الاجتماعي والفكري. |

| فالرجل البدائي، أو الهمجي مثلاً، لا يكون إلا مثال القصد والاكتفاء والوضوح، وانتفاء التعقد، في ظواهره وبواطنه. |

| ثم هو بقدر ابتعاده عن بيئته الطبيعية الأولى، وقوانينها، ودخوله في بيئات أكثر تعقداً، يأخذ في التحلل من تأثير إيمانه القديم بقوانين حياته الآبدة، ومطالبها المحدودة. |

| فنشوء المحاسن الاختيارية إذاً لا يمكن أن يكون إلا من صنع التقدم الفكري والاجتماعي، لازدحامه بالصور والأوضاع التي لا يمكن أن يعالج حل عقدها، بمنطق القوة وحده، والطور الجديد الذي نتكلم عنه الآن، وهو بيئة أكثر تعقداً وإن كانت أقل خطراً. |

| والتقدم الفكري والاجتماعي، تطور يتناول المدركات الحسية والمعنوية بالتحوير والتعديل والزيادة والنقص، يعطي قليلاً ويأخذ أقل. |

| وهو في أطواره الأولى يزيد خصائص الشعور بالقرابة الجماعية ويؤكدها. فلا غرابة إذاً، في أن يكون طور الانتقال البطيء من حياة التنازع الغشيم، سبباً في حمل الإنسان على الالتفات إلى الماضي، الذي ما زالت تربطه به روابط وثيقة. |

| هذا رجل شامخ القوة، حطمه الجهاد، أو حطمته السن بكلالها الطبيعي، لا بد أن تعتبره الجماعة القوية شيئاً من تراث أمسها الغابر، تقبل عليه بالرعاية والإيناس وتوليه إكبارها، وتعود إلى رأيه المستمد من ذخيرة تجاربه الواسعة، وتأملاته الهادئة فيكون بهذا قائد حركتها، أو معنى بارز الأثر في قيادة هذه الحركة. |

| وهذه امرأة فقدت ابنها القوي الذي كانت أياديه على الجماعة ما تنقطع فقعد بها الحزن عليه، وافتقاد الإعجاب به، والراحة إلى قربه، تكون مصيبتها رمزاً لمصائب الجماعة، وبعثاً لأحزان الأمهات والآباء فيها فنجد النفوس في مواساتها، وتخفيف لوعتها وإعانتها على قطع الرحلة الباقية لها -واجباً- يستنبط الشعور بضرورته، شعور الرقة والعطف، والارتياح إلى الإحسان. |

| وهكذا تنشأ العواطف أجزاء ثم تتواءم، ويزداد أثر الشعور بها، والحاجة إلى المبالغة فيها والاستزادة منها، وضوحاً في النفس بازدياد بواعثها وأسبابها، حتى تكون أخيراً النداء الملح إلى بروز الفضائل، وتكون اعتباراتها الأولى. |

| وكما كانت اللغة في أصل نشأتها أصواتاً ومقاطع، فقد كانت السلسلة الطويلة من ميراثنا الإنساني في الفضائل حلقات أبجدية، مشتقة من مؤثرات الحياة الأولى، وضروراتها الظاهرة والباطنة. |

| وقد قلنا إن القوة في الطور القديم كانت أصل نشأة الشعور بمحاسن الرجولة، والميل إلى تقليدها، واتباعها. أو كانت تمهيداً طبيعياً لنشأة المحاسن الاصطلاحية، وتمهيداً للإيمان بها، وتحتيمه في ما بعد. |

| ومن ينكر هذا على الطور الذي كانت فيه القوة الجسدية، مصدر الاعتبارات كلها؟ |

| ألسنا في القرن العشرين وفي دولة الفكر، نرى أن القوة مصدر السلطان؟ وأن سلطانها عطل قوة الروح، وإعتاق نفوذها، وقام يرسم للأخلاق حدودها الجديدة، كما يفعل القائد لجنوده؟ |

| ألسنا نرى عصف القوة بالمبادئ الخلقية والإنسانية، وعصفها بالضعف والقلة وخنقها لشعور الإنسان بحرية اختياره حتى في نفسه؟ |

| إذاً فالطور الغشيم، ونقصد به الطور البدائي انتهى بالجماعة إلى اعتبارات روحية، زاحمت فيها قوة الجسد، قوة أخرى معنوية، تحولت عن قوة الجسد. |

| قوة أخرى معنوية، كان يمثلها رجال أقوياء (أجساد قوية) مات بعضها في إبان نشاطه مخلفاً ذكريات حياته النابضة في الأسرة والجماعة، وبقي بعضها ماثلاً، وقد أعياه الكفاح القديم وأضناه هذا من تراث الماضي. |

| ماضي الغلاب والعوادي والظلمة. |

| هو قوة ولكنها ذابلة حائلة، فهي بالضعف أشبه. بل هي ضعف ولكنه ضعف محترم محبوب. |

| هي شيخوخة الأم وشيخوخة الأب. بل هي الشيخوخة في غير الأم والأب. وهي الزمانة والكلال في الأخ والرفيق، وفي غير الأخ والرفيق. |

| وهي طفولة طفل خلفه فرد من الأسرة، أو فرد قريب من الجماعة أو خلفه.. رجل. |

| فهذا ضعف قوي يفرض نفسه على القوة فرضاً ويحتم عليها السنن والواجبات له، ويلقي عليها الأعباء تؤودها، ولكن تسرها. |

| وهو ضعف ينازل القوة وجهاً لوجه، ولكن في غير ميدان الجسد الذي خلفته وراءها يشرق بدم الضحايا من الحيوان والإنسان، ضعف نبيل كانت الدعوة الأولى إليه صرخة الطفل وبسمته وعواطف النبوة والأبوة والأمومة والقرابة والاشتراك. |

| وهو في يوم الجماعة الجديد، مولود الجماعة كلها في أول استهلاله وهو المادة الأولى في شريعتها الأدبية. |

| ويشير انبثاق فجر جديد، شعرت بعده الجماعة بانطلاق حدودها، فبدأ القانون الأدبي يتألف، تؤلفه العواطف، ويؤلفه الشعور أو تؤلفه ضرورات أدبية. |

| فهذا طور من الحياة جديد، يهزم أو يخلف طوراً من الحياة قديماً وقد تمت له الغلبة أو كادت. |

| لكن الغلبة هنا ليس معناها استغراق الغالب للمغلوب وليس معناها أن الناس كلهم، فقدوا غرائزهم بل هذبوها، وحولوها، واتجهوا بها اتجاهاً يوائم مقتضيات الطور الجديد ومطالبه. |

| والناس منذ كانوا لا يتشابهون ضعفاً وقوة وهم في أطوار الانتقالات لا يتساوون إدراكاً وكفاءة للاضطلاع بأعبائها وألفة فروضها الجديدة، ولا يتساوون كفراً وإيماناً بواجباتها ومزاياها. |

| وإنك لترى خمسين طيراً من جنس، لا يختلف فيها طير عن طير في طريقة إحساسه بما حوله واستجابته لمطالب غريزته وفي ألفته ونفوره. |

| ولكنك تكون أمام أفراد من أسرة معينة، في بيئة خاصة، في جماعة تؤلف بينها وشائج القرابات الممتدة، فتكون أمام طائفة من الاختلافات لا يوائم فيها طور طوراً، ولا تطابق فيها صفة صفة، ولا يماثل فيها مزاج مزاجاً. |

| وهكذا تكون كلما صعدت، رأيت التمايز والاختلاف بين الناس متسعاً. والجماعات الهمجية أقرب إلى التشابه ولكنه تناقض واضح، وإن كانا في الظاهر، قريباً من قريب في اعتبار موازين التقدم التمدني أو النظرة العابرة. |

| فلا يدع أن يخرج على هذا القانون الأدبي الجديد أفراد يقل أثر الشعور بالشريعة الأدبية في نفوسهم، إما لأنها تمثل السلطة للأفراد السائدين، فهذه شارة التمرد عليهم، وإما لأن فوارق الإدراك من شأنها أن تفعل هذا. فلا جرم أن يكونوا عاجزين عن مسايرة التطور الجديد، لأن أثر الأنانية الغريزية فيهم أوضح، وأثر (الغيرية) أضعف، واختلاف العوامل النفسية ما يزال هكذا، حتى عندما يكون اتجاه الجماعة متحداً. |

| من هنا تنشأ الرذيلة، أو تنشأ الفكرة الأولى عنها، وتكون في شكلها البدائي (عيباً، أو نقصاً) سببه الإضراب عن مسايرة الجماعة. |

| * * * |

| كانت القوة في الرجل مصدر الإعجاب والتقديس. والقوة ما تعرف الهوادة في تأمين سبيل حياتها ومطالبها. |

| وكان الناس يتفاوتون في نصيبهم من هذه القوة، فامتاز في الجماعة أفراد، تفاوتوا أيضاً في درجات تمايزهم. |

| (هذا أكثر استفزازاً لشعور الجماعة، وهذا أقل). |

| وكان الطور طور ألفة واتحاد، وتعاون، وهذه ضرورات فلا رذيلة ولا فضيلة وإنما مقابح ومحاسن تتعلق بالجسد وكفاءته الظاهرة قوة وضعفاً. |

| هذا يشير إلى أن الفطرة البشرية ليست فطرة شر، ولا هي فطرة خير في مبدأ ظهورها على مسرح الكفاح للحياة. فإذا كانت سبلها إلى البقاء تقتضي الخير فعلته مطمئنة، وإذا كانت تقتضي الشر فعلته غير مكترثة. |

| فالخير والشر قبل أن يصبحا من مفاهيم الإدراك الأدبي، في أطوار الانتقالات الاجتماعية البطيئة، لم يكونا خيراً وشراً، في ما يتصل بأعمال الإنسان، بل كانت هناك الحياة وكان الجسد وكانت الضرورة. |

| هذا إنسان يريد أن يعيش، يكمن لحيوان ويصرعه. أفي هذا شر؟ ماذا كان في وسعه أن يفعل الحيوان نفسه، لو ظفر به لجعل منه مادة غذائية. هذه حرب للحياة، وليست حرباً لشر مقصود، أو مفهوم. |

| الطبيعة ذاتها..! ألا تحمل بدورها على العاري والضعيف والضال؟ ألا تشح بالمطر؟ ألا ترسل الصاعقة؟ ألا تبعث الزلازل؟ والتغيرات المفاجئة والكوارث؟ ألا تدحرج صخرة فتقتل بها رجلاً قوياً غافلاً؟! من يقول إن هذا شر؟ إنما هو نظامها، وطريق مسراها إلى غايتها المرسومة لها من خالقها القوي الحكيم، فهو طريق الإنسان والحيوان إلى غايتهما أيضاً. |

| في هذا الطور كان التعاون ضرورة، وللتعاون الجماعي فرائض وسعت حدود النفس كثيراً أو قليلاً. وكان ضرورياً أن يتقبل فيه الإنسان فرائض الجماعة، عندما كانت حاجته إلى الحماية والتعاون ضرورة وخوفه من الطبيعة قاسياً. |

| فإذا تغير هذا الوضع قليلاً، وقلت المخاوف من الانفراد، وتقدمت وسائل العيش، وتعددت -مال إلى إظهار الشعور بحريته، والتمتع بمزايا مقدرته وقصرها على نفسه وأسرته، وتولد عنده الميل إلى المخالفة والاعتزال. |

| فلو اعتبر هذا في عرف الجماعة الغالبة خروجاً معنوياً على أساليبها المتبعة لم يكن الخروج الذي يقتضي الحرب، وشن الغارة، لأن الشرائع الأدبية في بدء نشوئها والشعور بمزاياها، تكون مطلباً كمالياً، أو فرض كفاية يتلمس الطريق إلى النفوس في هدوء فمشاعر الجماعة هي التي كونته فحاجته إلى القوة تفرضه وتحتمه. |

| لذلك كان سلاح القوانين الاجتماعية، والشرائع الأدبية، القوة لا الإقناع في الأطوار التي قام بها ما يشبه الحكم، أو القيادة (أي في الأطوار الأكثر تقدماً). |

| عندما يكون الناس مختارين لا يفعلون شيئاً إلا من تجعلهم مواهبهم ومشاعرهم الخاصة في طور أرقى من طور الجماعة.. هذا في القرن العشرين أوضح مما كان في حياة الإنسان الأولى أو في حياة الهمج. |

| اختلاف الطبقات نظام سيىء، يجعل الأنانية، أنانية جماعية، لا أنانية فرد. الفقير يشعر شعوراً متطرفاً بشكوى فقد مثله أو دونه، الغني لا يشعر كشعوره، إلا نحو غني من درجته، أو أقل قليلاً. |

| الفقير يعرف حرارة الجوع. |

| الغني يعرف حرارة الاضطرار لبيع المنزل، المسكين عنده من اضطر لبيعه فهو في دنيا غير دنيا الفقير. |

| ما تزال عواطف الرحمة، والشفقة، والنخوة، ومشاركات الشعور، في الجماعات الدنيا، أكثر منها في الجماعة العليا.. (لعل هذا قانون الشعور بالضعف، أو قانون التشابه في مؤثرات مشتركة) أو لعله (قانون السذاجة). |

| النعمة لا تبطر... ولكنها قوة تجعل الإنسان انفرادياً، فهي تسد مسام الشعور والإحساس، وتقفل نوافذ النفس. |

| بل إنها تبطر، ألم يقل الكتاب العزيز: كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى* أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَى (العلق: 6-7). |

| ليس الأغنياء كلهم ولا الفقراء كلهم هكذا. |

| هناك غني يشعر، ويستجيب دواعي نفسه، ولكن في الألف. |

| وهناك فقير لا يشعر، ولا يستجيب، ولكن في الألف. |

| * * * |

|

|

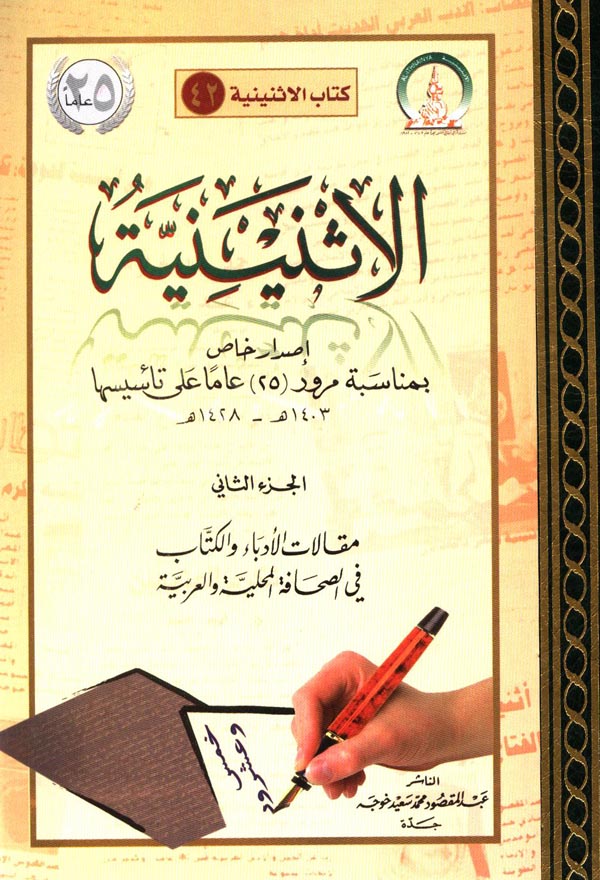

شارع عبد المقصود خوجة

شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250

00966-12-6982222 - تحويلة 250