|

مكتبة الاثنينية |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

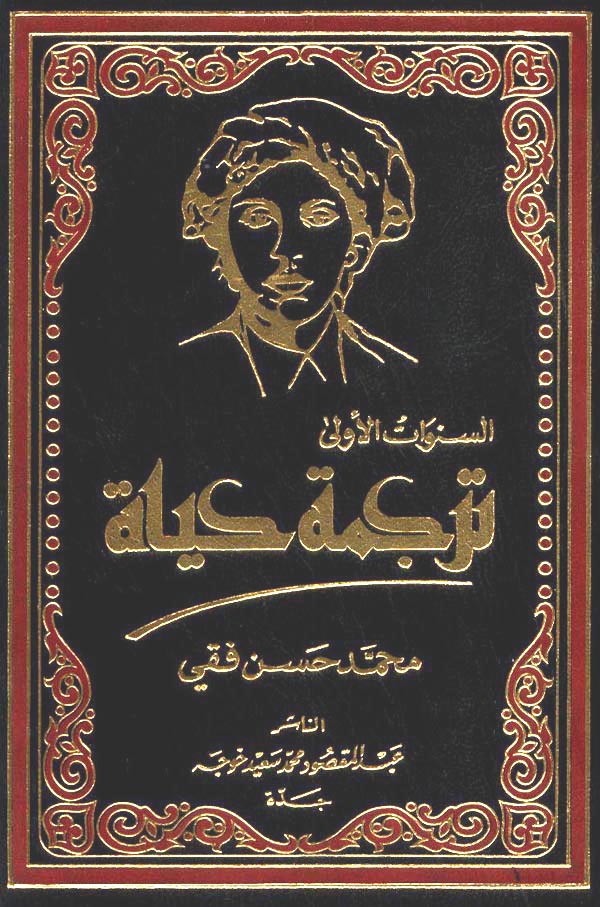

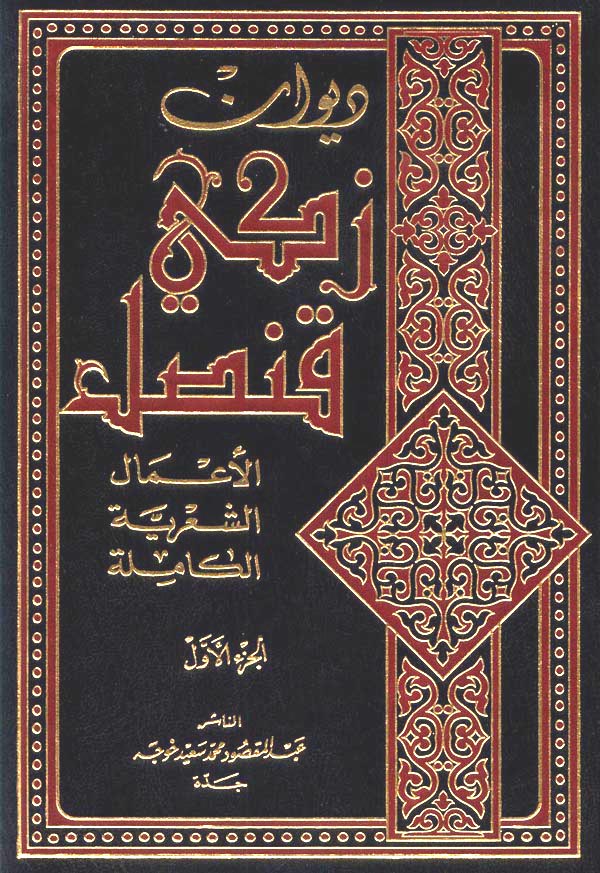

من اصدارات الاثنينية

ترجمة حياة محمد حسن فقي

[السنوات الأولى: 1995]

ديوان زكي قنصل

[الاعمال الشعرية الكاملة: 1995]

شارع عبد المقصود خوجة

شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250

00966-12-6982222 - تحويلة 250